「これ、すっごく良かったよ!」を「購買意欲」に! GlamDromen レビューで「本音」「体験」を「写真必須」で伝える方法!

ねぇねぇ、新しい商品を買ったとき、「これ、すっごく良かったよ!」って友達に伝えたくなる瞬間ってありませんか? その気持ち、製品レビューにぶつけてみましょう! でも、「ただ使ってみただけ」じゃなくて、読んだ人が「へぇ、買ってみようかな?」って思わずポチりたくなるような、そんな魅力的な製品レビューを書くにはどうすればいいの?

Table Of Content

- 1. この製品ってなぁに? / なぜ私がコレを選んだの?【製品レビューの始まり】

- 2. 箱を開けたらコレが出てきた!製品レビューで中身を全部見せます!(構成品)

- 3. 製品レビューで押さえておきたい!気になるスペック知っトク情報!(仕様)

- 4. 製品レビュー執筆前に知っておきたい!使い始める前の準備と使い方ガイド

- 5. ここが本音!製品レビューで使ってみたリアル体験談!五感と感情で語る私のレビュー(使用感 / 実際の経験)

- 6. 製品レビューで製品の「実力」を徹底チェック!期待通りに働いてくれた?(性能)

- 7. 製品レビューで効果を実感!使ってよかった!驚きの変化は?(効果 / 結果)

- 8. 製品レビューでわかった!ズバリ!私の「推し」ポイントはココ!(メリット)

- 9. 製品レビューで見つけた!うーん、ここはちょっと残念…正直な「モヤッ」ポイント(デメリット)

- 10. 製品レビュー総合評価!お値段以上の価値はある?また買いたい?(コスパ / 再購入意欲)

- 11. まとめ:製品レビューからわかった!ズバリ、こんなアナタに超オススメです!(おすすめ対象)

- まとめ:あなただけの「愛」が詰まった最高の製品レビューを!

このガイドでは、単なる製品説明じゃ終わらない、あなたの「本音」と「体験」が伝わる、読者の「知りたい!」にしっかり応える製品レビューの書き方を超具体的に教えちゃいます! 堅苦しい言葉は抜きにして、まるで友達に話すみたいに、時には「えー!?」って驚きも交えながら、楽しく製品レビューを書いていきましょう!

さあ、アナタだけの素敵な製品レビューを作り出す冒険に出かけましょう!

1. この製品ってなぁに? / なぜ私がコレを選んだの?【製品レビューの始まり】

まず、この製品レビューが「何の製品について書かれたものなのか」をハッキリさせましょう! 読者が「あ、これ私が探してたやつだ!」って気づけるようにね。

- 製品の名前とブランド名: 正確に!これが無いと始まりません。「〇〇(ブランド名)の△△(製品名)について製品レビューします!」みたいに、元気よくスタート!

- コレはどんな製品?: 大まかにどんな種類の製品か、メーカーが「ウリ」にしてるポイントはどこなのか、軽く触れておきます。「これがね、ただの〇〇じゃなくて、実は□□ができる優れものなんですよ!」みたいな切り口も面白いかも。

- ぶっちゃけ、なんで買ったの?(購入動機・きっかけ): ここが大事! なぜ数ある製品の中からコレを選んだのか、あなたの「ストーリー」を語りましょう。「実は前使ってたのが壊れちゃって…」「ずっと〇〇に悩んでて、コレなら解決できるかなと思って」「友達が『これヤバいよ!』って勧めてくれたんです」など、正直な気持ちが読者の共感を呼びます。「そうそう、私も同じ悩みがあるんだよな〜」って思ってもらえたら、掴みはOK! これは良い製品レビューの第一歩です。

- 買う前はどんなこと期待してた?: 「これで私の〇〇が解決するはず!」「□□な体験ができると思ってワクワクしてました!」など、購入前の期待値を書いておくと、後で「期待通りだったか?」を語るときに深みが出ます。

- この製品レビューで何がわかるの?: 「この製品レビューを読めば、〇〇がわかるようになりますよ!」と予告しておくと、読者は安心して読み進められます。

【製品レビュー執筆のコツ!】 最初の数行で読者の心をつかむ! あなたの「なんでコレを選んだか」という熱意や、製品への期待感を伝えて、「お、面白そう!」って思ってもらうのが狙いです。写真と一緒にスタートすると、よりGood!これが良い製品レビューの基本です。

2. 箱を開けたらコレが出てきた!製品レビューで中身を全部見せます!(構成品)

「新しい製品、どんな箱に入ってて、開けたら何が出てくるんだろう?」って、ワクワクしますよね! その「開封の儀」を読者にも体験させてあげましょう。写真必須です!製品レビューでは、この開封体験も大切な情報です。

- 箱はどんな感じ?: シンプル?豪華?環境に優しい素材? 箱そのものも製品の一部。軽く感想を。(「意外とコンパクトな箱で驚きました!」「すごくしっかりした梱包でした」など)

- ジャジャーン!全部並べてみました: 箱の中に何が入っていたか、一つずつリストアップします。忘れちゃダメですよ!これが製品レビューの基本情報です。

- 本体(製品そのもの、当然!)

- ケーブル類(何のケーブル?長さは?)

- アダプター/充電器(入ってる?別売り?)

- 説明書/保証書(日本語の説明書ある?分かりやすい?)

- ポーチとかケースとか(持ち運びに便利?)

- その他小物(替えのパーツとか、オマケとか?)

- それぞれの質感はどう?: ケーブルの触り心地、説明書の紙質、本体の細かい部分の仕上げなど、手に取った感触を伝えます。「ケーブルが意外とサラサラで絡まりにくそう!」「説明書はちょっと簡素かな…」みたいに正直に。これはあなたの製品レビューに深みを与えます。

- 写真で全部見せる!: 開封直後のワクワク感が伝わるような写真や、全部の構成品を並べた写真を必ず載せましょう。短い動画も効果的!視覚情報は良い製品レビューに不可欠です。

【製品レビュー執筆のコツ!】 読者が「もし自分が買ったら、これらが届くんだな」と具体的にイメージできるように!付属品の有無は「お得感」や「追加で買う必要あるかな?」の判断材料になります。これは親切な製品レビューの特徴です。

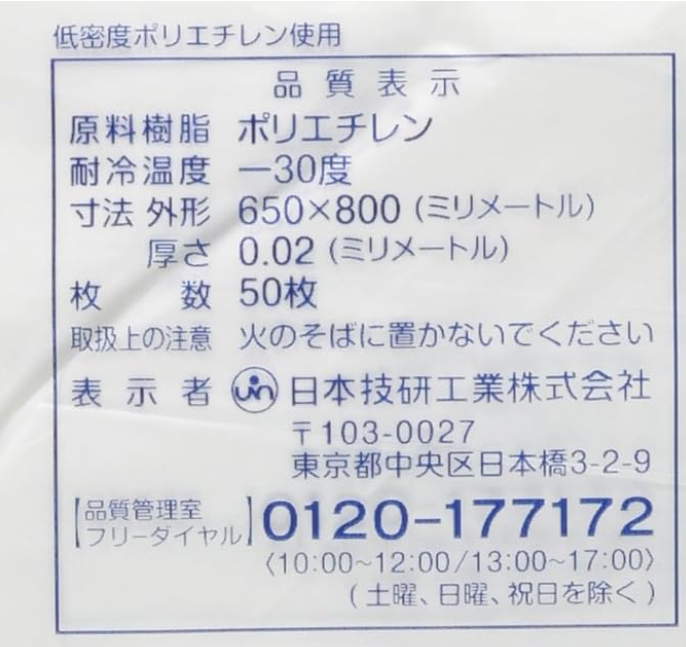

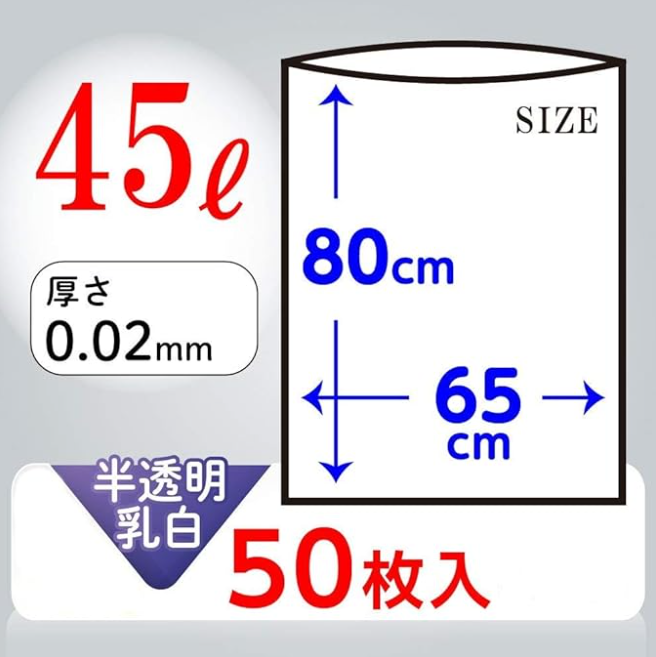

3. 製品レビューで押さえておきたい!気になるスペック知っトク情報!(仕様)

「数字ばっかりで難しそう…」って思われがちだけど、製品の「骨格」を知るにはスペックは重要!でも大丈夫、必要な情報だけを分かりやすく、しかも表でまとめれば、ぐっと見やすくなりますよ。これが分かりやすい製品レビューのコツです。

ここでは、製品のタイプに合わせて、サイズ、重さ、素材、容量、電池持ち、成分なんかを客観的に並べます。あなたの製品レビューに客観性を加えるパートです。

| 項目(これはどんな製品?) | 例:電子機器の場合 | 例:化粧品の場合 | 例:生活用品の場合 |

|---|---|---|---|

| 物理的なこと | サイズ (幅x高さx奥行き)、重さ、色、素材、接続ポートの種類 | 容量、テクスチャー (クリーム状、ジェル状など)、香りの有無、色 | サイズ、重さ、素材 (プラスチック、金属など)、耐荷重 |

| 技術的なこと | バッテリー容量、充電時間、連続使用時間、解像度、センサーの種類、接続方法 (Bluetoothバージョン, Wi-Fi)、ストレージ容量、CPU、RAM | 全成分表示、特定の有効成分含有量、pH値、美白/シワ改善などの機能性表示の有無 | 消費電力、動作方式 (手動/自動)、フィルターの種類、騒音レベル |

| その他 | 製造国、メーカー、PSEマークなど安全認証、保証期間 | 製造国、メーカー、使用期限/消費期限、臨床試験結果 (自社/第三者機関) | 製造国、メーカー、安全認証の有無、お手入れ方法 |

【ポイント!】

- メーカー公式サイトや製品パッケージに書いてある正確な情報を使いましょう。

- 専門用語は避けたり、簡単に補足したりすると親切です。

- 全部載せる必要はありません。読者が特に知りたいであろう、その製品にとって重要な項目を厳選しましょう。

- 「サイズ感はどんな感じかな?」「充電はどれくらいで終わるの?」など、読者の疑問を先回りして答えるイメージで!これが気の利いた製品レビューの書き方です。

【製品レビュー執筆のコツ!】 ここは「事実」を伝えるパート。正直に、かつ分かりやすく!表にすると、他の製品と比べたい読者にとってもとっても便利です。後の「使用感」や「性能」の話をする上で、「あ、スペック通りだな」「スペック以上の働きだ!」といった基準になります。良い製品レビューは、客観的な情報も大切にします。

4. 製品レビュー執筆前に知っておきたい!使い始める前の準備と使い方ガイド

「買ったはいいけど、使い方が分からない…」ってなったら、せっかくの製品も宝の持ち腐れ。読者がスムーズに使い始められるように、基本的な使い方を丁寧に教えてあげましょう!製品レビューを読む人は、具体的な使い方を知りたいと思っています。

- 最初のステップはこれ!: 箱を開けてから使い始めるまでの準備や設定方法をステップ形式で説明します。「まずはフル充電から!」「アプリをインストールして、Bluetoothでペアリングします」「△△と□□をカチッと組み合わせればOK!」など、具体的に。

- これがメイン機能の使い方!: その製品の「顔」とも言える主要な機能。どうやって使うのかを詳しく。「このボタンを長押しすると電源が入ります」「右上のダイヤルを回すと〇〇が調整できます」など、操作方法を丁寧に。

- 知っトク!もっと便利になる裏技や小ワザ: 「実はこの設定を変えるだけで、電池持ちが全然違うんです!」「この機能、意外と知られてないけどめちゃくちゃ便利!」など、あなたが使ってみて発見した便利な使い方や、メーカーの説明書には載ってないかもしれない「リアルな活用術」を教えてあげると、読者は「おぉ!」ってなります。これはあなたの製品レビューの価値を高めます。

- 使う上で「ここだけは注意してね!」: 壊さないため、安全に使うための注意点を忘れずに。「水に濡らしちゃダメですよ」「〇〇と一緒に使うと効果が落ちるみたいです」など、実際に使ってみて感じた「うっかりしやすいポイント」も伝えると親切です。

- 写真や動画で解説!: 複雑な過程や特定機能のシミュレーションは、写真やスクリーンショット、短い動作動画を活用すると、読者の「なるほど!」が深まります。これも良い製品レビューの要素です。

【製品レビュー執筆のコツ!】 読者が「買ってから困らないかな?」という不安を解消してあげるパート。特に初めて使う人にとっては、この「使い方の手引き」があると本当に助かります!あなたの親切心が光る場所です。使い方の説明は、親切な製品レビューの基本です。

5. ここが本音!製品レビューで使ってみたリアル体験談!五感と感情で語る私のレビュー(使用感 / 実際の経験)

さあ、いよいよこの製品レビューの「心臓部」! あなたが実際に使ってみて「感じたこと」「思ったこと」「体験したこと」を、五感と感情をたっぷり込めて語りましょう!スペックだけじゃ分からない「リアルな声」が、読者の心を動かします。これが読まれる製品レビューの秘密です。

- 触ってみた、聞いてみた、嗅いでみた、味わってみた…五感フル活用!:

- 「製品を持ってみると、ひんやりしてて高級感がある!」

- 「スイッチを入れると、『カチッ』と小気味良い音がするんです。」

- 「このクリーム、ふわっと優しい香りがして癒やされる~。」

- 「口に入れた瞬間、プルプルの食感に感動!」

- 「画面がツルツルで指紋がつきにくい気がする。」

- 持ち運びやすい?着け心地は?:

- 「バッグに入れても全然重さを感じない!持ち運びに最高!」

- 「耳にすっぽりフィットして、長時間つけても痛くならない。」

- 「肌に塗るとスッと馴染んで、つけてるのを忘れるくらい軽い。」

- 操作はスムーズ?イライラしない?:

- 「ボタンが大きくて押しやすい!」

- 「スマホとの連携がめっちゃ簡単でした!」

- 「たまに反応が鈍いのが玉にキズ…。」

- 「え!?」って驚いたこと、「あちゃー…」って思ったこと:

- 「まさかこんなに小さいのにパワフルだなんて!正直ナメてました(笑)」

- 「雨に降られたけど、全然平気だった!やったー!」

- 「うっかり落としちゃったけど、キズ一つ付かなかったんです!」

- 「説明書に書いてない意外な使い方を発見したんです!」

- 「あ、ケーブルが思ってたより短いな…」

【製品レビュー執筆のコツ!】 このパートは、あなたが「製品とどんな時間を過ごしたか」を物語る場所です。良い点も悪い点も、飾らず正直に!あなただけのユニークな体験談が、読者にとって「自分事」として捉えられるかどうかの鍵になります。写真や動画で、その「使用シーン」を見せるのも効果的です。読者の心に残る製品レビューを目指しましょう。

6. 製品レビューで製品の「実力」を徹底チェック!期待通りに働いてくれた?(性能)

「〇〇ができる!」って書いてあるけど、本当にちゃんとできるの?ここでは、製品が本来持っている「機能」がどれくらいの実力を持っているのかを、客観的な視点も交えながら評価します。これは信頼性の高い製品レビューに不可欠な要素です。

- メイン機能、試してみました!:

- 「カメラの写りは?」「暗い場所でもキレイに撮れる?」(サンプル写真必須!)

- 「パソコンの処理速度はどれくらい?」「重いソフトもサクサク動く?」

- 「掃除機の吸引力、ホコリや髪の毛はちゃんと吸い取る?」

- 「バッテリー、メーカー公称値通りに持つ?」

- 「このスピーカー、音質はどう?低音は響く?」

- 「フライパン、本当に焦げ付かないの?」

- メーカーの「ウリ」はホントだった?: メーカーが自信満々に「〇〇がすごい!」って言ってる部分、実際に使ってみてどうだったか?「確かに〇〇は素晴らしかったです!」「うーん、正直、期待したほどではなかったかな…」と正直に比較評価。これも正直な製品レビューの姿勢です。

- 色んな環境で試したよ: 明るい場所/暗い場所、静かな場所/うるさい場所、乾燥してる場所/湿気がある場所など、普段使うであろう色々な環境で試してみて、性能に違いがあったかどうかも伝えると親切です。

- 前に使ってたアレと比べると?(もしあれば): 以前使っていた似たような製品や、気になるライバル製品と比べて「ここが勝ってる!」「ここは負けてるな…」といった比較があると、製品の立ち位置が分かりやすいです。比較するのも良い製品レビューのテクニックです。

- 結果を見せる写真・動画!: カメラのサンプル写真、掃除のビフォーアフター動画、アプリの動作速度を示す動画など、性能を「目で見て」理解できるような資料を添えると、説得力がケタ違いにアップします!視覚的な証拠は最高の製品レビューになります。

【製品レビュー執筆のコツ!】 ここは「製品がどれだけ仕事をしてくれるか」を評価する場所。あなたの期待に対して、製品がどう応えてくれたのかを具体的に示すことが重要です。「数字」だけでなく、それが「実際の便利さ」にどう繋がるのかを合わせて語ると、より分かりやすくなります。性能評価は製品レビューの核心です。

7. 製品レビューで効果を実感!使ってよかった!驚きの変化は?(効果 / 結果)

特に化粧品や健康食品、学習教材など、続けて使うことで「変化」や「結果」が期待できる製品にとって、このパートはめちゃくちゃ重要!「使ってみたら、こんな良いことがあったよ!」というあなたの「成功体験」を共有しましょう。読者は、製品レビューで得られる具体的な結果を知りたいのです。

- 使う前はこんな状態でした: 製品使用を始める前、あなたがどんな悩みを抱えていたか、どんな状態だったかを正直に語ります。「実は肌荒れがひどくて…」「体重がなかなか減らなくて困ってました」「英語が全然聞き取れなくて…」など、ビフォーの状態を具体的に。これが説得力のある製品レビューの土台です。

- どれくらいの期間、どうやって使ったの?: 「毎日朝晩、欠かさず2週間」「週3回、1ヶ月間、ジムで1時間」など、使用期間や頻度を明確に。読者が「自分もこれくらい続ければ効果が出るのかな?」と目安にできます。

- で、実際どうなったの!?(観察された変化・結果): ここが読者が一番知りたいところ!

- 肌の状態:「嘘みたいにニキビが減って、つるつるになったんです!」

- 体調/体型:「履くだけで足がスッキリした気がします!」

- スキル/能力:「以前は聞き取れなかった単語が、スッと頭に入ってくるようになった!」

- 問題解決:「ずっと悩んでた〇〇が、この製品のおかげであっさり解決しました!」

- 周りの反応は?(もしあれば): 「友達に『あれ?なんか肌キレイになった?』って言われました!」「家族に『元気になったね!』って褒められた!」など、第三者からのポジティブな反応があれば、さらに説得力が増します。

- 「百聞は一見にしかず」ビフォーアフター写真!: これがあると無しとでは大違い! 肌の変化、体型の変化、部屋の片付けなど、視覚的に「効果」が伝わる写真や動画は、読者の「買いたい!」気持ちを強く刺激します。(個人のプライバシーには配慮しましょうね!)効果を示す写真は、強力な製品レビューの武器です。

【製品レビュー執筆のコツ!】 あなたの個人的な「成功体験」を共有する場所です。製品を使うことで、あなたの生活や状態がどのように改善されたのか、具体的なエピソードと視覚的な証拠を添えて語りましょう。「これを使えば、私もこうなれるかも!」と読者に希望を与えることができれば、大成功です!効果を具体的に示すのが良い製品レビューの証です。

8. 製品レビューでわかった!ズバリ!私の「推し」ポイントはココ!(メリット)

さあ、ここまで語ってきた中で、「ここが特に気に入った!」「これは素晴らしい!」と感じた製品の「良いところ」を、分かりやすくまとめてみましょう。読者が「へぇ、そんなに良いんだ!」と改めて気づけるように、表に整理します!これは製品レビューの重要な要約パートです。

| 「ここが最高!」なポイント | 具体的な理由・体験談(なぜそれがメリットなの?) |

|---|---|

| 例:とにかく軽い! | バッグに入れても重さを感じないので、毎日持ち歩くのが全く苦になりません。「これならどこへでも連れて行ける!」って感じです。これは私にとって大きな製品レビューのメリットでした。 |

| 例:操作がめちゃくちゃ簡単 | 説明書を読まなくても直感的に使えました!機械が苦手な私でも「あれ?もうできた!」って驚いたくらいです。簡単な操作性は、この製品レビューでおすすめしたい点です。 |

| 例:充電が速くて、すごく長持ち! | 朝バタバタしてる時に少し充電するだけで一日余裕で使えます。旅行中も充電器を持ち歩かなくて済むのが本当に助かりました。バッテリー持ちは、製品レビューでよくチェックされるポイントですね。 |

| 例:肌がしっとり、モチモチになった! | 乾燥でカサカサだった肌が、使い始めてから明らかに変わりました。触ると「あれ?私の肌じゃないみたい!」って思うくらい潤います。これは効果を実感できた、素晴らしい製品レビュー体験でした。 |

| 例:デザインがおしゃれで可愛い! | 持ってるだけで気分が上がる、この洗練されたデザインがたまりません!部屋に置いておいてもインテリアの一部になるくらい素敵です。デザインも重要な製品レビュー要素です。 |

| 例:思ってたより頑丈だった | 何度か手が滑って床に落としてしまったんですが、全然壊れませんでした。「え、無事なの!?」ってビックリするくらい丈夫です。耐久性があるのは、嬉しい製品レビューのポイントです。 |

【製品レビュー執筆のコツ!】 これまでの長い製品レビュー内容を読まなくても、製品の魅力が一目でわかるように!あなたが「コレ、買っちゃいなよ!」と友達に勧めるなら、どんな点を強調するか? を考えてリストアップしましょう。表にすると、情報が整理されて読者にとっても分かりやすいです。

9. 製品レビューで見つけた!うーん、ここはちょっと残念…正直な「モヤッ」ポイント(デメリット)

どんなに良い製品でも、「完璧!」ってことはなかなかないですよね。使ってみて「うーん、ここはちょっと…」「惜しいなぁ」と感じた点も正直に伝えましょう。あなたの製品レビューの信頼度がぐっとアップしますよ!ここも表でまとめます。デメリットも包み隠さず書くのが、信頼される製品レビューの鉄則です。

| 「うーん…」と感じたポイント | 具体的な理由・体験談(なぜそれがデメリットなの?) |

|---|---|

| 例:説明書が分かりにくい | 最初の設定にかなり手こずりました。日本語の説明書はあったんですが、図が少なくて「これどうするの!?」と悩む時間が長かったです。分かりにくい説明書は、製品レビューで指摘されがちです。 |

| 例:ケーブルが特殊だった | 一般的なUSB-Cじゃなくて、付属の専用ケーブルじゃないと充電できませんでした。旅行先で忘れると詰むので、ちょっと不便です。特殊なケーブルは、製品レビューでデメリットとして挙げられることがあります。 |

| 例:思ってたよりちょっと重かった | スペック上の数字は知っていましたが、実際に手に持ってみると「あれ?意外とずっしりしてるな…」と感じました。長時間持ち歩くのは少し疲れるかも。重さは製品レビューでの重要な評価点です。 |

| 例:色が選べない | 白一色しかなくて、他のカラーバリエーションがありませんでした。もう少し自分の好みに合わせて選びたかったです。色の選択肢が少ないのは、デザイン重視の製品レビューではマイナスポイントになります。 |

| 例:価格が高いかな… | 正直、機能は素晴らしいんですが、この価格帯だと他の製品も色々比較検討しちゃいますね。もう少し安ければ手を出しやすいのに、と思いました。価格は製品レビューで最も気になる点の一つです。 |

| 例:〇〇の音が気になる | 静かな場所で使うと、かすかに「ジー」という電子音が聞こえる時があります。私はそこまで気になりませんが、音に敏感な人は気になるかもしれません。音の問題も製品レビューでは見逃せない点です。 |

【製品レビュー執筆のコツ!】 「正直、ここがイマイチだったな」という点を隠さず伝えることで、製品レビュー全体の信頼性が増します。ただし、単なる文句ではなく、「なぜそう感じたか」「どうなればもっと良かったか」を具体的に書くことが大切です。読者はメリットだけでなく、デメリットも知って、それが自分にとって許容範囲かどうかを判断したいと思っています。

10. 製品レビュー総合評価!お値段以上の価値はある?また買いたい?(コスパ / 再購入意欲)

さあ、ここまで良い点も悪い点も全部語ってきました。最後は、それらをひっくるめて「結局、この製品ってどうなの?」「このお値段に見合ってるの?」という、読者が一番知りたい結論をビシッと伝えましょう!そして、あなたが「また買いたいと思うか?」という、超重要な質問にも答えます。これはあなたの製品レビューの最終結論です。

- お値段と価値、比べてみました:

- 「正直、〇〇円は安くないですが、この驚きの効果を考えれば、むしろ安い!」「お値段以上の働きをしてくれて、大満足です!」これは、コストパフォーマンスが良い製品レビューの評価です。

- 「価格は手頃なのに、想像以上にしっかりした作りで、コスパ最高!」これもポジティブな製品レビュー評価ですね。

- 「価格の割には、〇〇な点が残念で、正直コスパはあまり良くないと感じました。」これはネガティブな製品レビュー評価。正直に伝えましょう。

- ズバリ!また買いたい?:

- 「迷わずリピ決定!これ無しではもう考えられません!」これは最高の製品レビューと言えるでしょう!

- 「今のところは再購入は考えていません。悪くはないけど、他の製品も試してみたいかな。」正直な気持ちを伝えます。

- 「ちょっと様子見です。もう少し使ってみて、効果が続くか見極めたいです。」これも一つの意見として重要です。

- 同じくらいの価格帯なら、コレはどう?(比較): もしあなたが他の似た製品と比較検討していたなら、「同じ〇〇円出すなら、この製品は△△な点が強み」「□□な機能が必要なら、別の製品も検討した方が良いかも」といったアドバイスも役立ちます。比較情報は、読者の購入検討に役立つ良い製品レビューです。

【製品レビュー執筆のコツ!】 あなたの「最終判定」を下す場所です。価格に見合う価値があったか? またお金を出してでも手に入れたいか? という問いへの答えは、読者の購買意欲に直結します。あなたの本音が詰まった、説得力のある結論を伝えましょう。

11. まとめ:製品レビューからわかった!ズバリ、こんなアナタに超オススメです!(おすすめ対象)

長い製品レビュー、お疲れ様でした!最後は、あなたが語ってきた製品の魅力や特徴を振り返って、「結局、この製品ってどんな人におすすめなの?」を明確に示して締めくくりましょう。読者が「あ、これってまさに私のことだ!」って思えるように、具体的に語るのがコツです。読者にとって、自分に合うかどうかの最後の判断材料となるのが、このおすすめ対象です。

- この製品は「こんな人」にピッタリ!:

- 「とにかく荷物を軽くしたい!ミニマリストを目指すアナタに。」

- 「難しい操作は苦手…機械オンチでも直感的に使いたいアナタに。」

- 「長時間の移動が多い、ビジネスパーソンや学生さんに。」

- 「敏感肌で悩んでて、優しい成分のスキンケアを探してるアナタに。」

- 「部屋に置いてもおしゃれなインテリアとして馴染んでほしいアナタに。」

- 「こんなシーン」で使うと最高!:

- 「カフェで集中して作業したいとき。」

- 「旅行先で荷物を減らしたいとき。」

- 「お風呂上がりのリラックスタイムに。」

- 「ちょっとした運動を家でしたいとき。」

- 逆に、「こんな人には向かないかも…」: 製品のデメリットを考慮して、「こんなこだわりがある人には、もしかしたら合わないかもしれません…」と正直に伝えます。これも親切心!読者は自分に合わない可能性も知っておくべきです。

- 「高機能をとことん追求したいヘビーユーザー。」

- 「とにかく価格を最優先したい!という人。」

- 「この製品より大きいサイズや容量を求めている人。」

- 最後に一言!: これまで書いた内容をギュッと凝縮した、読者に向けた最後のメッセージ。「もし迷っているなら、ぜひ一度試してみてください!」「きっとアナタの〇〇を変えてくれるはず!」など、あなたの熱意を込めて締めくくりましょう。あなたの製品レビューを読んでくれてありがとう!

【製品レビュー執筆のコツ!】 読者が「自分に合うかな?」を最終判断するための重要な手がかり。あなたの経験に基づいた「この人ならきっと満足する!」というおすすめは、説得力抜群です。製品レビューを読んでくれたことへの感謝の言葉で締めくくるのも忘れずに。

まとめ:あなただけの「愛」が詰まった最高の製品レビューを!

どうでしたか? 製品レビューって、ただ「良かったです」「悪かったです」を書くだけじゃないってことが、少しでも伝わったでしょうか? あなたがその製品を選んで、使って、感じた、その一つ一つの体験や感情こそが、他の誰にも書けない「最高の製品レビュー」になるんです。

写真や動画をいっぱい載せて、正直な言葉で、時にはクスっと笑えるエピソードも交えながら。難しく考えすぎず、「友達にコレについて話すとしたら?」っていう気持ちで、自由に楽しく製品レビューを書いてみてください。

あなたの製品レビューが、誰かの「買ってよかった!」に繋がることを願っています!応援しています!